公式インスタグラムを開設

XTの公式インスタグラムを開設しました。

-「座る」を暮らしの真んなかへ – をテーマに、XTに関わる美しい写真をご覧いただけます。

どうぞフォローしてお楽しみください。

・インスタグラム 公式アカウント

https://www.instagram.com/xt_tatami/

XTの公式インスタグラムを開設しました。

-「座る」を暮らしの真んなかへ – をテーマに、XTに関わる美しい写真をご覧いただけます。

どうぞフォローしてお楽しみください。

・インスタグラム 公式アカウント

https://www.instagram.com/xt_tatami/

今回のデザインプロジェクトでは、「座る文化」をあらためて問い直しました。というのも、この依頼を受けたとき、草新舎の社長の高橋寿さんが畳に「座る文化」を集約させようとしていることが伝わってきて非常に興味深く思ったのです。僕は日本で生まれ育ちましたが、長くはアメリカで暮らしています。そうすると「床に座る」という行為は、案外、意識的におこなうものなのだということに気づきます。床に座ると、頭上の空間が開けて余白が生まれ、見えてくるものが変化します。またその心地も、板張りの床なのか、畳なのかでずいぶん異なってきます。さらに、「座る」=「重心を下げる」ことで、日中、活発に動き拡張した身体や頭を、じっと落ち着かせ収縮することができます。また、日本の場合だと、畳の厚みの分だけすこしあがった場所に座りますから、それだけでもある種、儀礼的な要素があるわけです。そこに座り、そこが自分自身に立ち返る居場所になる。「座る文化」の象徴である畳は、日本人の情緒の奥歯になっていると思います。

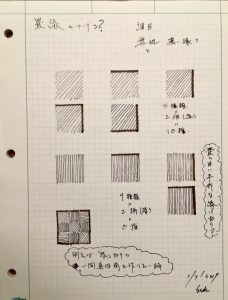

今回、ヒューマンスケール(人間の身体をもとにした尺度)である一寸一尺を基本にしました。造園や作庭の仕事も、昔からこの一寸一尺をベースにおこなわれているので、僕にとっては全く異なる分野の仕事をしている感覚はありませんでした。一尺と1フィートは、約30cmでほぼ同じサイズ感です。実は、私たちが日常生活でよく使う1mという単位は、計算上はじき出された便宜的な数字なので、身体をベースにしたサイズ感覚ではありません。畳のサイズは三尺×六尺(90cm×180cm)が基本で、そこから「座る」ということに焦点を絞って、60cm四方の正方形の畳をデザインしました。正方形の畳は、一見、奇抜に見えるかもしれませんが、たとえば桂離宮の市松模様のように、正方形を組んでいくと長方形つまりは戸板一枚の大きさになるという古くから必然性を持つデザインでもあるのです。XT60も一枚の正方形で使うこともできますが、それらを組んでゆくと長方形にもなります。正方形は長方形と共存する運命にあると言ってもいい(笑)。正方形の畳は、「座る」ということにむしろストレートに向き合った結果です。そのように、日本の伝統文化の幅にきちんとおさまりながらも、少しずらした部分があります。それは、並べたときの陰影が美しく映えるように畳表を45度傾けたものもつくったことです。縁をつけたものもあるので、組み方次第でさまざまなアレンジが可能です。

「座る文化」を再考したうえで、僕が実際にデザインしたのは半分です。畳や庭などは、実際に使われてこそ意味があるものですから。これから、XT60が実際に使われていくなかで、デザインした僕の意図を大きく超えていくことが起こると思いますし、その残り半分が楽しみでもあります。

コロナ感染症の拡大は今や、世界規模で私たちに「Slow down」「Stay home」を要求しています。このような災厄の渦中では、根本的なことを考えざるを得ません。みんな、自宅で料理し食事をして、眠るという生活の原点に立ち返るような経験をしていると思います。でも、考えてみると、そのような環境は人工的につくれるものではないですよね。だから永平寺のお坊さんは、山奥にわざわざお寺をつくったわけです。今、このコロナ禍では、平地にいても里にいても、永平寺にいるような環境に身を置いているとも考えられるわけです。

ほかにも、地理的な旅をして異文化に身を置いたとき、はらりはらりとこれまで身につけたものが落ちていくことがありますが、今回のパンデミックでも、旅と同じようなことが起こっていると言えないでしょうか。つまりは、これまでを再考することで、余計なことが身から落ちていくような経験。それでも、大事なもの本質的なものは、やはり残るんですよね。それは、程度の違いこそあれ、永平寺のお坊さんたちが深山で真実に近づこうとしていることと似ていると思うんですよ。否応なく問い直しを迫られる環境のなかで、これまでをどのように清算し、これからをどのようにつくっていくのか。おそらく世界は元には戻りませんから。火事場の焼け跡から、使えるものを拾ってきて生活をつくっていくように、これからの数年は、パンデミックの経験から自分のなかに残ったものを掬い上げ、信じるに足るもので暮らしをつくっていくことになると思います。

(聞き手・構成:清水チナツ)

内山 貞文(うちやま・さだふみ)ポートランド日本庭園文化・技術主監/造園・作庭家。

1955年福岡県生まれ。明治後期から造園業を営む家に生まれ、幼少の頃より職人の手ほどきを受ける。タンザニア、イエメンでの開発協力を経て1988年に渡米し、イリノイ大学ランドスケープアーキテクト学士号および修士号を取得。日本庭園の技術と西洋のランドスケープアーキテクトとしてのトレーニングを融合、個人庭園から公共緑化と幅広い分野で活動。代表作は、シカゴ市ジャクソンパーク、デンバー植物園やデューク大学内の日本庭園など。北米日本庭園協会(NAJGA)の構想・設立発起人。2010年からアメリカ各地で、商業施設や個人住宅など、隈研吾氏(建築家)とコラボレーション。アメリカをベースとして講演・執筆活動。公共日本庭園や大学にて造園設計・施工指導をおこなっている。2018年に日本庭園協会100周年式典で「日本庭園協会賞」受賞。

▼ XT商品紹介ページ|草新舎公式ウェブサイト

http://soushinsha.co.jp/xt-index/

▼ 過去の記事

庭家と探求する新たな畳−内山貞文(ポートランド日本庭園文化・技術主監) 1/3

作庭家と探求する新たな畳−内山貞文(ポートランド日本庭園文化・技術主監) 2/3

作庭家と探求する新たな畳−内山貞文(ポートランド日本庭園文化・技術主監) 3/3

▼ ポートランド日本庭園 公式ウェブサイト

https://japanesegarden.org/

草新舎では、伝統的建築物に使われる最高級の自然素材を使ったポータブルな畳XT60(エクスティーロクジュウ)と、その公式ウェブサイトを発表しました。

XT60の畳表は年間生産量わずか3000畳分の七島藺、畳床は約1万本もの藁が積層されています。ひとりが座るのに最小限のサイズで、収納にはスタッキング、壁や棚に立てかけても取り回しやすい軽さです。書斎にもリビングにも似合うコンテンポラリーな装いは、作庭家の内山貞文氏(ポートランド日本庭園)によるデザインです。

製品の開発にあたって、内山氏はインタビューで下記のようにこたえています。

「試行錯誤を重ねた先で、斬新なものや奇抜なものではなく『何気ないもの』を提示するのは、勇気の要ることですし、怖いことでもあるわけです。『何気ないもの』を提示された側は、大抵、どよめきますから(笑)。」

まさに、私たちもどよめきましたが、今ではXTそのもの体現するデザインであると感じています。

本日ウェブサイトを公開しました。どうぞご覧ください。

代表取締役 高橋 寿

ウェブサイト制作

– アートディレクター 黒澤 彩子(オールデザイン)

ー デザイナー 伊藤 大海(株式会社PILE)

– マークアップエンジニア 加藤 憲吾(株式会社PILE)

ー フォトグラファー 山下 弘毅

– プロデューサー 木村 真介(株式会社草新舎)

▼ XTブランドページ

http://soushinsha.co.jp/xt-index/

▼ 内山貞文氏インタビュー

作庭家と探求する新たな畳−内山貞文(ポートランド日本庭園文化・技術主監)

http://soushinsha.co.jp/news/info/772/

自然を排し安全を確保した住空間が主流の現代だが、自然(ワラ畳)を持ち込むことで生まれる、人が生きるために必要な快適で美しい環境を再考するために、住空間に自然を持ち込むことに長けた日本庭園の造園・作庭家の手を借りることにした。内山貞文氏(ポートランド日本庭園文化・技術主監/造園・作庭家)と模索する、かつてない伝統的な畳(XT)とは?

今回、草新舎の畳を見て、本物だと思いました。残る運命にあると思います。そういう意味では、畳も日本庭園も生きるためのインフラストラクチャー(社会基盤)なのです。もっと言うと、それがないと人間は生きていけない。人間は、物理的なものだけでなく、精神的なものも必要とします。たとえ肉体的に生きているとしても、精神的に死んでしまうことだってあるわけです。本来、インフラストラクチャーはその幅で考えられるべきなのです。物理的に生死に関わるのは、食べ物や水、空気などかもしれませんが、精神的に生死に関わるものとして、芸術や美、つまり庭園や畳があるわけです。だから、残されるし、残らなければならないし、残ってきたのだと思うのです。

ポートランドの日本庭園の来場者数は年間50万人ですが、なかには、毎週来る方がいます。その理由を訊ねても、その方は「好きだから」と答えるのですが、僕たちはその「好きだ」というのが、どういうことなのか考えなくてはなりません。「好きだ」というのは一つの言い方であって、その気持ちがどこから湧いてくるのか? その根源を知りたいわけです。僕はそれを20年間考え続けていて、見えてきたことがあります。

一つは強制収容所につくられた日本庭園のこと。第二次世界大戦中、アメリカにいた日系人約12万人は、砂漠や荒野につくられた10カ所の強制収容所に収容されました。その跡地から、次々に日本庭園が発掘されているのです。空腹を満たすには、限られた土地を利用してニンジンやタマネギをつくった方が、明らかに良いわけですが、そのような過酷な状況下でも日本庭園がつくられていたのです。庭師がいたわけでもないのに、それでも彼らは、「心の原風景としての庭」をつくらざるを得なかったわけですよね。それは、ある意味では、「人間の尊厳」に関わることだったのだと思うのです。

二つ目は、室町幕府8代将軍の足利義政のこと。室町幕府の存立が風前の灯火というとき、義政は、お茶を飲み庭をつくっていました。このことを、「阿呆将軍が道楽に走った」という言い方で済ませられるのか? という気が、僕はするのです。むしろ、「危機的な状況で、彼はそれをせざるを得なかった」とも言えると思うんです。

この二つのことが、僕にはピッタリ一致して見えるんです。そうせざるを得なかった理由が、どこかにあるわけです。たとえ時代や場所が違えども、人間が生きるために必要とする精神的なインフラストラクチャーには、やはり通底するものがあって、最近はそれらが一斉に肩を並べるように見えてきたのです。

僕がこのXTのデザインを引き受けた際に、まず車を例にして考えたのは、車道を走れないコンセプトカーではなく、きちんと車道を走れるものをつくる、ということです。車道を走るということは、そこに信号機もあるし、横断歩道もある。つまり、このXTもさまざまな条件下でデザインしていくことになるわけです。あと、「自分が納得できるもの」というのは、意外に危険で、職人が陥りやすい落とし穴でもあると思っています。

ですから、僕がデザインするXTは、あっと驚くようなものにはならないと思いますし、僕が決めたというよりも、さまざまな条件の中から「決まってゆくもの」「もうこれしかないという形」が、できてくると思っています。試行錯誤を重ねた先で、斬新なものや奇抜なものではなく「何気ないもの」を提示するのは、勇気の要ることですし、怖いことでもあるわけです。「何気ないもの」を提示された側は、大抵、どよめきますから(笑)。でも、物をつくる者として、その潔さや勇気は、必ず持っていなければならないものなのです。僕は、自分のことを天才だとは思いません。できるべきものしか、できてこないと思っています。

(聞き手・構成:清水チナツ)

作庭家と探求する新たな畳−内山貞文(ポートランド日本庭園文化・技術主監) 1/3

作庭家と探求する新たな畳−内山貞文(ポートランド日本庭園文化・技術主監) 2/3

作庭家と探求する新たな畳−内山貞文(ポートランド日本庭園文化・技術主監) 3/3

▼ ポートランド日本庭園 公式ウェブサイト

https://japanesegarden.org/

▼ ポートランドの日本庭園が建築家・隈研吾の手によってリニューアルオープン。 / WEBマガジン「#casa」(ハッシュ・カーサ)

https://hash-casa.com/2017/11/18/portlandjapanesegarden/

自然を排し安全を確保した住空間が主流の現代だが、自然(ワラ畳)を持ち込むことで生まれる、人が生きるために必要な快適で美しい環境を再考するために、住空間に自然を持ち込むことに長けた日本庭園の造園・作庭家の手を借りることにした。内山貞文氏(ポートランド日本庭園文化・技術主監/造園・作庭家)と模索する、かつてない伝統的な畳(XT)とは?

ポートランドの日本庭園は今年で55歳になりました。この日本庭園は、僕が一からつくったものではありません。55年という歴史がすでにあり、僕が何か出来るとすれば、これからのこと—今から先の未来へ向けた仕事です。この庭での僕の使命は、方向性を新しく変えるとかではなく、55年の歴史を活かしていくことです。僕よりも庭の生命の方が長いわけですから、僕はその長い庭の命を次代に繋いでいくことを全うするだけです。「変えられないものは、変えない」というのが僕の哲学です。この庭の管理責任者に就任した際、次はどんな人が担当するのだろう? とみんな期待を寄せているので、取材でも「あなたのレガシーは?」など、必ず聞かれました。ですが、僕が「何も変えない」と答えると、「どうやらアイツは何もやらないらしい」とみんな帰っていきました(笑)。何も変えないことや、留まること、日本庭園の長い所産や歴史を大事にすることなどは、案外難しいことでもあるんです。世間は、新しいものや変化を常に期待し、それが興味や消費を産むものになっていますから。でも、僕が、歴代この庭を管理してきた人たちと日本庭園の歴史を顧みずに、思うままにやるのは間違いだと思う。今後も何世代にも渡って受け継がれていく庭なので、僕はその繫ぎ目としての使命を全うしたいと思っています。

僕の友人に、京都で代々続く作庭家がいますが、彼はその家の16代目です。僕の家は、僕で4代目なので、この業界ではまだまだ新参者なんです。この業界には、室町時代から21代続く造園家もいます。そんなふうに代々受け継がれてきた、長い仕事に就く者は、「自分を認識してくる」のです。僕がタイムマシーンに乗って、歴史をいじることはできませんし、いじっちゃいけない。それは、日本庭園の伝統を受け継ぐ者として、認識されてくる感覚なんです。

庭園や畳などがおかれる状況は、すれすれの低空飛行にならざるを得ない時もありますし、無理をすると、さらに急降下します。数十代続く作庭家の家でも、先祖代々すべての人がスターなわけではないのです。ある時代の人は、すれすれの低空飛行だったかもしれませんが、それでも次代に繋いだわけです。そういう人たちは、決してスターではないけれど、自分の役割をしっかり理解しているとも言えます。辛うじてでも繋がれると、次代の人にがんばる機会が与えられますから。あと、僕らは誤解してしまいがちですが、伝統文化は必ずしもいつも、高いところを飛んでいるわけではないのです。そういう中で、「耐えて繋ぐ」ということも伝統継承の一つの態度だと、僕は思います。

今の時代、日本庭園は海外では新しくつくられ続けていますが、国内で新しくつくられた事例はほとんどありません。畳も生活様式の変化から、日本庭園と同じように、新築の家やマンションには採り入れられなくなってきています。

僕が目指していることは、日本庭園や畳が公共空間に浸化していくことです。たとえ個人住宅に、日本庭園や畳が採り入れられなかったとしても、「本当になくてはならないもの」であるならば、それは、「どこかには、なくてはならないもの」なんです。それを補完するのが、公共空間だと僕は思っています。庭も畳も、時代とともに使われたり使われなかったり、先細りしたりすることはある。ですが、「良いものは基本的に、残る運命にある」と僕は思っています。どういうことかと言うと、人間という生きものに対して良いもの・必要なものは、多少の形状や色などの変化はあったとしても、そのもの自体は決して無くならないということです。畳はそういうものだと思います。生活様式や住宅が変わったとしても、畳が本当に人間にとって必要なものであれば、たとえ数が少なくなったとしても、残る運命にあると思います。

あと、畳も庭も使ってくださる人がいなければ、成り立たない。それは、観てくださる人がいなければ成立しない歌舞伎や能とも同じです。ということは、そのもの自体には、価値はないのです。「それが存在し、社会の一部であること」に価値があるのです。その点では、石も歌舞伎も同じで、そのもの自体の価値はないのです、本当は。

余談ですが、歌舞伎や蒔絵の職人には人間国宝がいますが、畳職人や庭師には、人間国宝がいません。そうすると、「庭師の中から人間国宝が出るような業界に育てなければならない」という声も業界内から聞こえてきます。でも、僕は、全く逆だと思っているんですよ。庭師から人間国宝が出た瞬間に、日本庭園は絶滅の危機を迎えると思っています。要するに、自生できないものになると、保護を受けたり博物館に入ったりしなくてはならなくなるわけです。博物館に入っているものは、護られてはいるけれど、ある意味では死んでいて、自分で生きることができなくなっている状態なのです。だから、どんなに低空飛行でも、「自分で生きられるものでなくてはならない」と僕は思っています。工芸などは暮らしの中で使われてこそ、本来の価値が出てくるものですし、歌舞伎だって観客がいてこそ、本当に機能するものになるわけですから。

内山 貞文(うちやま・さだふみ)ポートランド日本庭園文化・技術主監/造園・作庭家。

1955年福岡県生まれ。明治後期から造園業を営む家に生まれ、幼少の頃より職人の手ほどきを受ける。タンザニア、イエメンでの開発協力を経て1988年に渡米し、イリノイ大学ランドスケープアーキテクト学士号および修士号を取得。日本庭園の技術と西洋のランドスケープアーキテクトとしてのトレーニングを融合、個人庭園から公共緑化と幅広い分野で活動。代表作は、シカゴ市ジャクソンパーク、デンバー植物園やデューク大学内の日本庭園など。北米日本庭園協会(NAJGA)の構想・設立発起人。2010年からアメリカ各地で、商業施設や個人住宅など、隈研吾氏(建築家)とコラボレーション。アメリカをベースとして講演・執筆活動。公共日本庭園や大学にて造園設計・施工指導をおこなっている。2018年に日本庭園協会100周年式典で「日本庭園協会賞」受賞。

自然を排し安全を確保した住空間が主流の現代だが、自然(ワラ畳)を持ち込むことで生まれる、人が生きるために必要な快適で美しい環境を再考するために、住空間に自然を持ち込むことに長けた日本庭園の造園・作庭家の手を借りることにした。内山貞文氏(ポートランド日本庭園文化・技術主監/造園・作庭家)と模索する、かつてない伝統的な畳(XT)とは?

基本的に、僕の仕事は二つあります。一つはポートランドの日本庭園の文化・技術主監として庭園の管理の仕事です。もう一つはLandscape Architect(造園・作庭)の仕事です。物づくりや庭づくりに共通して言えることは、「つくる人は常につくっていなくてはならない」ということです。ですから、庭園の管理の仕事と併行して、アメリカ中の個人庭園から公共施設の庭まで、幅広く庭の設計や庭づくりの仕事もおこなっています。自分でデザインした庭は、自分でつくるところまですべてやるので、つくれないものはデザインしません。あと、「庭づくり」と一口に言っても、最初は物を置いただけの状態。庭が完成するまでには、数十年という長い年月を要しますから、僕の仕事は時間と手をかける仕事だと言えます。

—実家を飛び出し、タンザニア、イエメンへ

職人というのは、つくることを訓練されている人たちです。僕は造園家の家に生まれ、幼い頃から家業を手伝っていましたから、つくることはできたのです。10歳の時から、日曜日はありませんでしたし、18歳くらいになると自分が知らないうちに職人として訓練されていたことに気づき、愕然としました(笑)。それで、とにかく実家や家業から離れたい一心で、22歳の時に、青年海外協力隊としてタンザニアに3年行きました。僕がタンザニアで学んだことは「死ぬ以外の怖いものはない」ということ。それくらい、当時は治安や衛生状態が危険な環境だったのです。マラリアに4、5回感染し、死ぬ目に何度も遭いました。もっと長く居たかったのですが、体調を崩し帰国することになりました。その後、飽きもせずに、次はJICAの仕事で2年間、イエメンに行きました。そこでもう一つ学んだことは、「当たり前はない」ということ。僕の当たり前は、日本基準でしかないということを思い知り、そこから潔さを学びました。あとは、「誤解も理解の一種」ということです。文化が異なる世界で暮らす中で、「当たり前」という考え方自体が頭から吹っ飛びました。それ以来、とんでもないものを見ても「どうして、こうしないんだろう?」と自分基準で考えるのではなく、「どうして、こうしたのかな?」と相手基準で考え始めるようになりました。後から思えば、タンザニアやイエメン滞在は、そういう考え方の訓練の時間だったのだと思います。そのくらい5年間で、徹底的に打ちのめされましたから(笑)。

あと、造園や緑化という、広い意味で緑に関わる仕事を見直し始めたのも、この時期でした。僕がこの5年間で見てきたのは、薪のために伐採が繰り返された、荒れ果てた土地ばかりでしたから。この二ヶ国での大規模緑化の経験から、セントラル・パークのような大きな庭づくりを手掛けたいという思いが芽生え、アメリカの大学で造園を学ぶことにしました。

—アメリカでの日々、遠くから掘り下げる日本

日本で培ってきたと思っていたことが、タンザニアやイエメンでの経験を経て、すべて消しゴムで消され真っ白になった状態で、アメリカへ渡りました。そこで待っていたのは、徹底的な質疑応答の世界でした。アメリカの大学の授業は質疑応答で進められていくので、言葉でのコミュニケーションは必須。僕はつくることができても、それを言葉で説明できなかったのです。たとえば、「石を組め」と言われたら、パッと組めるのに、「なぜそのように組んだの?」と訊ねられると、何も答えられないわけです。それまでずっと経験則でやってきていたから。そこで、「経験則の引き出し」から、一つひとつ取り出しては眺め、言葉にしていくことを大学で訓練していくことになりました。同時に気づいたのは、「僕の引き出しの中にはすでに、日本庭園の歴史が詰まっている」ということ。引き出し方がわからないから、中のものを取り出せないだけで、引き出しの中は決して空っぽではなかったのです。

僕たちは「言葉にならない」とか「言葉にできない」とか簡単に言ってしまいますが、そこには「伝えられるべきもの」がたくさんあると思うのです。だから、それを言葉にして伝えていくことを諦めてはいけないと思っています。その翻訳作業も、僕の大切な役目の一つだと思っていますし、たぶんこの作業は死ぬまで続くでしょう。日本的なものや文化の下地を共有していない人たちに向けて、言葉にし、翻訳し、伝えていく仕事は、ある意味では、遠くにいながら日本の文化を掘り下げることなんです。

アメリカではもう一つ、僕の視点を変える出来事がありました。僕はイリノイ大学で学んだのですが、そこで、地理を文化的な視点から眺めていく「文化地理学」の勉強をしました。風景がどのような文化的影響を受けながら形成されてきたのか、その背景や過程を研究する学問です。その時に「同じ風景の10通りの見方」( D.W.Meining, “The Beholding Eye Ten Versions of the Same Scene” )という短いエッセイに出会いました。一般的に、庭は「芸術」「工芸」「住空間」という視点でしかつくられていませんが、そのエッセイは、「風景は、芸術であり、政治であり、経済であり、社会であり、エコシステムであり……」というように多様な視点で風景を捉えているものでした。僕自身、これまで造園の仕事を狭い視点でしか捉えられていなかったという気づきがあり、風景を眺める視点が大きく拓けていく驚きと実感がありました。たとえば、ポートランドの日本庭園を眺めた時、「東洋の美しく珍しいものがある」と、そこに文化や美を感じる人もいれば、「55年でどれくらいの価値を生んだのだろう?」と投資の対象として見る人もいる、ということ。その両方が事実なのです。それ以来、僕の中での日本庭園が、今までの日本庭園ではなくなったんですよ。実家は代々続く造園家の家系だったけれど、僕は、アメリカで日本庭園を勉強し直したとも言えるんです。

あと、僕に客観的にものを見る力があるとすれば、それは能力ではなく、これまでの経験から使えないものをすべて捨ててきたからなのです。一所でしか通用しない、常識や当たり前という考え方を捨ててきたのです。多くのことを捨てても、残るものはやはりあって、残ったものは強みになります。それが僕のベースになっています。

世界でも珍しい木材や合板に関する「木材・合板博物館」の定期情報誌「PLY(ぷらい)」の表紙にXT(エクスティー)が掲載されました。

国内屈指の空間情報システム企業インフォマティクスの取締役会長である長島雅則様のご紹介により実現しました。実は同氏がご自宅に導入したXTの写真です。この場を借りて御礼申し上げます。

▼ 木材・合板博物館 定期情報誌「PLY(ぷらい)」

http://www.woodmuseum.jp/ply/index.html

▼ 株式会社インフォマティクス

http://www.informatix.co.jp/